Urbanes Mikrobiom: Die U-Bahn-Viren

Im Zuge einer Mikrobiom-Studie entdeckten Forscher 10.928 Virenstämme, die noch keiner kennt – an den Schuhen von Städtern.

Lena Meyer-Woters - DocCheck Team

Offenbar sagen Schuhe über den Wohnort eines Menschen eine ganze Menge, wie ein Forscherteam aus Tübingen und New York jetzt feststellte. Anhand des Mikrobioms, das vom Schuhwerk der Probanden einer großen, dreijährigen Studie entnommen wurde, konnten die Wissenschaftler beispielsweise festlegen, ob jemand eher an der Küste oder in einer dicht besiedelten Stadt lebt – mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent. Die Ergebnisse der Arbeit sind im Fachmagazin Cell erschienen.

Studienaufbau: 60 Städte, 3 Jahre, 5.000 Proben

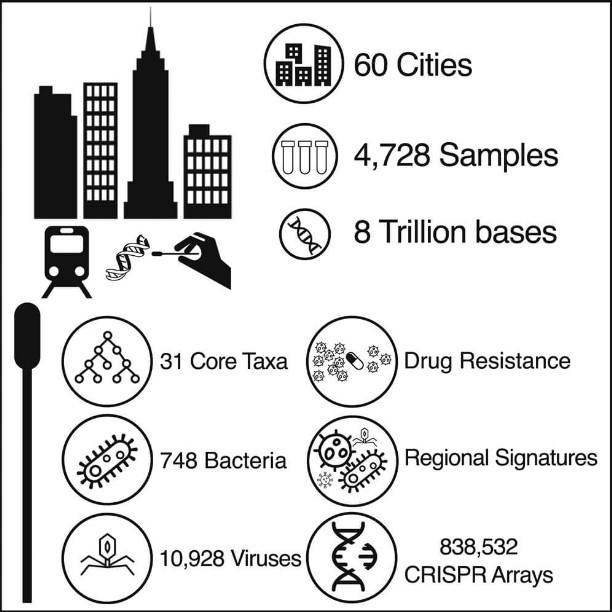

Die Forscher sammelten in 60 Städten in insgesamt 32 Ländern über 5.000 Proben und entdeckten dabei 10.928 Viren- und 748 Bakterienstämme, die bisher nirgends erfasst waren. Fokus der über drei Jahre laufenden Studie waren Orte mit viel Durchgangsverkehr, darunter U-Bahnstationen und Krankenhäuser.

Quelle: Cell

Das gesammelte Material wurde mittels Next-Generation-Sequencing analysiert und soll Einblick in das Mikrobiom geben, mit dem Menschen in urbanen Umgebungen leben. Dazu gehören Bakterien ebenso wie Viren und andere Mikroorganismen. Die Studienautoren hoffen, dass Ärzte, Wissenschaftler und Gesundheitsämter von diesen Informationen profitieren können.

Hoffnung auf neue Erkentnisse zu Antibiotikaresistenzen

Dr. David Danko, Studienleiter von der Weill Cornell Graduate School in New York, erklärt: „Ein Mikrobiom enthält ein molekulares Echo des Ortes, an dem es gesammelt wurde. Eine Küstenprobe kann salzliebende Mikroben enthalten, während eine Probe aus einer dicht besiedelten Stadt eine auffallende Artenvielfalt aufweisen kann.“ Das Team erhofft sich davon auch neue Erkenntnisse in Bezug auf Resistenzen, ein zunehmend ernstes Problem.

Zwar sei hier noch weitere Forschungsarbeit nötig, doch die Ergebnisse der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass Antibiotikaresistenzen gerade in Städten weit verbreitet sind. Eine Analyse der urbanen Mikrobiome könnte also auch dazu beitragen, neue Antibiotika zu entwickeln, weitere Resistenzbildungen zu vermeiden und antibiotische Wirkstoffe gezielter und spezifischer einzusetzen. In der folgenden Übersicht haben die Autoren detailliert aufgeschlüsselt, welche Bakterien und Viren sie fanden:

Quelle:

Cell

Drei Einschränkungen bleiben

Es sei interessant zu sehen, dass die Mikrobiome der Stadt immer

auch die individuellen Eigenschaften und Lebensweisen des jeweiligen

Ortes widerspiegelten, so die Forscher. Urbane Räume enthielten

viele neuartige Bakterien und Viren – Virenarten wie SARS-CoV-2

könne man mit der in der Studie verwendeten Methode aber noch nicht

aufspüren. Das liege auch daran, dassQuelle:

die Wissenschaftler mit DNA-Extraktion gearbeitet haben – eine

der drei Limitationen der Studie. „In zukünftigen Studien werden

wir neben der DNA auch die RNA untersuchen, um RNA-Viren wie

SARS-CoV-2 in städtischen Umgebungen […] nachweisen zu können“,

so Studienleiterin Daniela Bezdan, Universitätsklinikum Tübingen.

Die beiden weiteren Einschränkungen der Arbeit seien zum einen,

dass ein Großteil der gesammelten DNA nicht identifiziert werden

konnte. Das sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass es sich

hauptsächlich um neuartige Bakterien und Viren handle. Die Rate der

identifizierbaren DNA könne sich mit weiterer Forschungsarbeit

erhöhen. Und zum anderen seien sogenannte AMR-Gene, die auf eine

Antibiotikaresistenz hinweisen, nur schwer von ähnlichen Genen zu

unterscheiden, die nicht unbedingt mit einer solchen Resistenz

einhergehen. Obwohl die Studienergebnisse also ein gewisses

Grundrauschen aufweisen, sind sie gerade im Hinblick auf mögliche

neue Medikamente und als biologisches Abbild des städtischen Lebens

spannend.

Bildquelle: Robert

Tudor, unsplash